Dernère publication

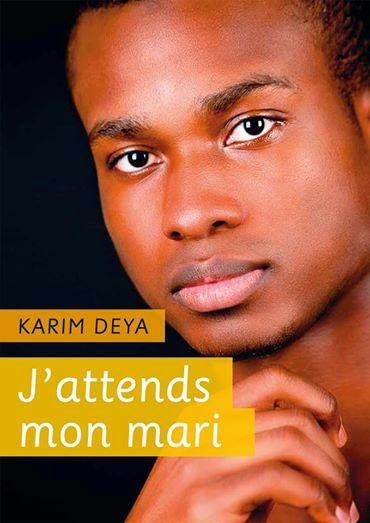

Le titre de l’œuvre et l’image de la page de couverture plantent déjà le décor : contraste. Plusieurs personnes s’attendraient certainement à voir l’image d’une femme mais c’est plutôt l’image d’un homme bien viril et torse nu. En un mot, un homme qui attend son mari ; l’illustration de la page de couverture est sans équivoque sur la thématique du livre de Karim Deya. Le personnage principal du texte assume son homosexualité dans une société presqu’homophobe et son récit défend cette thèse d’injustice sociale pour ceux qui ont choisi une orientation sexuelle différente de plusieurs. Pour l’auteur, les différences doivent être une richesse et non des raisons d’aversion collective.

L’histoire se passe au Sénégal. Ce pays de la Téranga où le président Macky Sall a répondu au président Barak Obama que les Sénégalais n’étaient pas prêts à accueillir l’homosexualité comme une valeur, lors d’une des visites officielle de l’ex Président Américain en au Sénégal Cela donne une idée du contexte social, politique et religieux strictement homophobe. Dans ce pays, les homosexuels sont appelés les « Goor Jigen », ce qui est pour l’auteur, la preuve d’une stigmatisation. Il dit à la page 35 : « Ces Goor Jigen troublaient la quiétude des honnêtes gens en adoptant ostensiblement des airs de fille-garçon »

L’auteur décrit dans le début de son récit le contexte, l’environnement, les frustrations et situations difficiles qui ont justifié le choix du personnage principal (Thiossane) vers une orientation sexuelle « différente » de plusieurs. Thiossane est le fils unique de Yaye Aminata Sarr qui est une femme soumise, résignée, calme et surtout taciturne. Quand elle ouvre la bouche, c’est pour prononcer les mêmes paroles : « ne gâche pas ma coiffure », ou « ne salit pas mes vêtements » ou « que vont dire les gens ? ». Elle fait un premier mariage avec son père qui l’accuse injustement d’adultère et ne le reconnaît pas. Malgré les humiliations de son père, la nature taciturne de sa mère la laisse sans réaction. Elle est plus tard répudiée après avoir été battue violemment. Quelques années plus tard, sa mère contracte un mariage avec un chrétien que l’auteur décrit comme « totalitaire ». Elle se fait baptiser et porte le nom de Marie Elisabeth. Son nouveau mariage la contraint à rompre les liens avec sa famille musulmane et à se séparer de son fils Thiossane. Celui-ci à 9 ans, et est frappé dans la même année d’une imprévisible maladie qui le rend tragiquement sourd : double malheur. Il réussit à transcender ce mal dans sa dévotion pour les études ; il réussit aussi à sublimer les inhérentes frustrations et souffrances morales. « Il devient tactile » comme il le dit, pratique la masturbation et fait la rencontre par hasard de son amant : Moctar saïdou Bâ. Il dit à la page 23 : « De mon amour pour Moctar Saïdou Bâ, j’ai appris les affres de la stigmatisation, les subtilités du sentiment d’impuissance. J’ai su l’injustice, la révolte, la voie cahotante qui mène au désarroi. J’ai su l’envers du décor des rires, les espoirs qui étiolent un beau matin sans porter de fruits. A l’origine : une rencontre amoureuse comme tant d’autres, à l’encran. A la fin, une liaison sous les huées, des tourments à n’en point se tarir. Mais j’ai fini par apprendre à aimer la force de vouloir, même s’il y a pour toujours quelque chose d’insolite dans mon existence de nature à m’accoupler à l’interdit et à me faire placer la nuit avant le jour. »

Victime de surdité et abandonné par sa mère, l’auteur décrit dans la suite du récit de Thiossane, la consolation dans cet amour pour Moctar Saïdou Bâ. Cela lui donne une raison de vie, il se sent heureux et épanoui, il ne fait plus cas de ses souffrances morales et de son handicap. Mais c’est une relation amoureuse qui ne peut se vivre dans un contexte social homophobe. Les amants en souffrent et cherchent une solution devant cet obstacle. L’auteur décrit dans la suite de son récit la stigmatisation dont souffre les homosexuels. Thiossane dit à la page 23 : « Je suis pédé, atteint de surdité, Africain en Afrique et pauvre. Quelle affaire ! Mais je suis comme tout le monde, je ris, je pleure, je fatule, je me fâche, je mens, je bêtifie, j’aime, et je hais. Je suis comme tout le monde. J’ai juste une perception des choses qui ne me laisse aucun répit visuel. J’ai toujours les yeux aux aguets, un peu comme si par ce voyeurisme, j’étais désireux de colmater la brèche de mon ouïe défaillante. Et le pis est que ça marche au désespoir ! Ce que mes yeux parviennent. »

Les sociologues et anthropologues nous disent que l’homosexualité a existé chez certains peuples d’Afrique dans la période précoloniale et que la colonisation en imposant sa religion, a contribué à faire disparaître cette orientation et pratique sexuelle. Les homosexuels sont donc contraints à vivre leur relation dans la clandestinité comme Thiossane. L’auteur s’efforce à faire comprendre et convaincre le lecteur que les homosexuels sont des personnes comme tout le monde et invite la société à plus de tolérance. Il y a de la révolte dans les écrits de l’auteur contre la violence de la stigmatisation dont sont victimes les « Goor Jigen ». Les personnages religieux sont décrits avec ironie et des qualificatifs de bourreaux. Car l’auteur semble les accuser d’être les auteurs et principaux contributeurs à promouvoir la censure de l’homosexualité dans la conscience et le subconscient de tous. C’est le cas de son beau-père qu’il qualifie de « chrétien totalitaire » et de cet iman libertin qui fit profaner le corps du fils d’une de ses fidèles parce qu’elle a refusé d’avoir des rapports sexuelles avec lui.

L’auteur répond aux homophobes qui jugent l’homosexualité sur la base de « la normalité » et des positions religieux qui justifient son interdiction et condamnation. A la page 74, l’auteur dit ceci : « Et puis, qu’est-ce que la normalité en soi ? Un simple petit pain béni que les religions font multiplier depuis la nuit des temps dans le désert des cervelles tendres. La normalité est un bréviaire d’usages et de tabous comportementaux, nés le plus souvent de mythes et de croyances en vigueur dans une société donnée, quoique certaines dispositions normatives semblent avoir une résonnance universelle. La normalité est une tentative de formatage des élans humains, séculairement admise par les sociétés comme l’étalon de ce qui humainement digne. C’est une atrophie de nature essentiellement religieuse inculquée au censeur ontologique qui est en chaque homme et que les philosophes ont appelé couramment « conscience ». La normalité est la mère des totems. C’est aussi l’amant saphique de la coutume qui prodigue au fil des siècles d’exotiques feuilles rose. C’est la normalité qui se cache dans la raideur de la soutane du curé et donne cette prestance inquiétante aux messes blanches. C’est la normalité qui fait voltiger les boubous pieux lors de génuflexions des prieurs mahométans. C’est elle la conceptrice de la charia, des sept péchés capitaux et des huit vertus chrétiennes !…)

Il faut reconnaître à Karim Deya la puissance de son vocabulaire. Certains disent qu’il faut avoir un dictionnaire près de soi pour le lire et pouvoir le comprendre. Son style d’écriture montre le poids de sa culture. Si certains disent que la thématique de son livre est d’actualité et d’autres pensent plutôt qu’il est tabou, son récit captive le lecteur et donne envie de comprendre le sujet qu’il défend de toute ses forces avec une grande conviction.

Yahn Aka

Ecrivain-Editeur-promoteur culturel